Реферат: Концепция профессионально ориентированного курса "Элементарная физика" в педвузе

Концепция профессионально ориентированного курса

"Элементарная физика" в педвузе

И. А. Иродова, Е. И. Смирнов

Ведущие

принципы высшего образования: фундаментальность, целостность и ориентация на

интересы формирования человеческой личности - могут быть реализованы при

условии выполнения системы требований к системе организации самого

образовательного процесса. В связи с этим содержание физического педагогического

образования должно претерпеть серьезные изменения.

Структурообразующим

фактором проектируемой дидактической системы является концепция фундирования,

предложенная В.Д. Шадриковым [1]. В связи с выявленными тенденциями было

предложено углубить теоретическую и практическую составляющие предметной

подготовки будущего учителя физики, изменив ее содержание и структуру в

направлении усиления в ней школьного компонента с последующим фундированием

знаний на разных уровнях. Фундирование - это процесс создания условий

(психологических, педагогических, организационно-методических) для актуализации

базовых элементов школьной и вузовской физики с последующим теоретическим

обобщением структурных единиц, раскрывающим их сущность, целостность и

трансдисциплинарные связи в направлении профессионализации знаний и

формирования личности педагога.

Концепция

фундирования элементов школьной физики (знаний, умений, навыков, физических

методов познания) предполагает развертывание в процессе предметной подготовки

студентов следующих элементов:

определение

содержания уровней базового школьного учебного элемента (знания, умения,

навыки, физические методы познания, идеи, алгоритмы и процедуры);

определение

содержания уровней и этапов (профессионального, фундаментального и технологического)

развертывания базового вузовского учеб-ного элемента;

определение

технологии фундирования (диагностируемое целеполагание, наглядное моделирование

уровней глобальной структуры, локальной модельности, управления познавательной

и творческой деятельностью студентов, блоки мотивации базовых учебных

элементов);

определение

методической адекватности базовых школьных и вузовских (фундированных) учебных

элементов на основе современных методических концепций.

Принципиальным

отличием формируемой концепции фундирования является определение

профессионально ориентированной теоретической основы для спиралевидной схемы

развертывания и моделирования базовых учебных элементов в направлении их

творческого обобщения в системе предметной подготовки студентов педвузов. Если

отталкиваться от содержания школьного предмета физики в направлении его

послойного фундирования в теоретических курсах дисциплин предметного блока, то

объем, содержание и структура предметной подготовки должны будут претерпеть

значительные изменения в плане практической реализации теоретического обобщения

школьного знания по принципу "спирали".

В

ходе нашего исследования по определению содержания и технологий

профессиональной подготовки учителя физики [10] была разработана концепция

профессионально ориентированного курса в предметном блоке дисциплин, в котором

планируется осуществлять раннюю профессионализацию будущего специалиста,

начиная с первого года обучения в педагогическом вузе. В процессе разработки

концепции данного курса, который мы назвали "Элементарная физика",

было проведено исследование теоретических основ его содержания, в результате

которого были определены:

цели

обучения (в процессе преподавания курса в качестве дисциплины предметного

блока);

подходы

к его содержанию, позволяющие осуществлять преемственность как

профессиональной, так и предметной подготовки учителя физики в педагогическом

вузе;

принципы

и критерии отбора содержания курса в условиях профессионально ориентированной и

личностно ориентированной подготовки будущего учителя физики, что позволило нам

в дальнейшем построить модель его профилированной программы.

Цели

обучения физике в высших профессиональных учебных заведениях можно

классифицировать, выделив общие (воспитательные и дидактические), частные

(предметные) и специфические (профессионально направленные), которые должны

являться основным фактором определения содержания предмета. Дифференциация

целей обучения физике в классических и в профильных университетах (например,

техническом, педагогическом и др.) определяет и различную профессиональную

значимость учебных занятий.

Исследование

профессиональных задач учителя физики позволило определить, какие же

способности, характеристики, качества, знания и умения обеспечивают (или

гарантируют) ему успешность профессиональной деятельности (его

конкурентоспособность). В идеале педагогическому вузу (как, впрочем, и любому

профильному вузу) необходимо иметь обобщенную модель будущего специалиста,

которая выступала бы в качестве цели функционирования образовательного процесса

и выполняла бы функцию системообразующего фактора.

Анализ

концептуальных подходов к определению модели специалиста с высшим

педагогическим профессиональным образованием [1,2,6,8,9,12] позволил нам

выделить базовые элементы модели его конкурентоспособности в области

профессиональной деятельности. Таким образом, мы назвали следующие элементы:

I

- "Объекты освоения в процессе подготовки" (мышление,

эмоционально-волевая сфера, способы деятельности и поведения, ценности и

ценностные ориентации, знания, опыт, традиции, нормы);

II

- "Требования к личностным качествам будущего специалиста"

(психологические, мыслительные, поведенческие);

III

- "Требования к умениям, навыкам и способам деятельности специалиста"

(межличностные роли, деятельность, принятие решений, информационные роли).

При

этом элементы II и III имеют значение результатов (цели) подготовки

специалиста. Для определения содержания и способов организации процесса

подготовки специалиста в педвузе ориентиром может быть принят элемент I,

выявляющий структуру культуры специалиста. Его компоненты по отношению к

дисциплинам предметного блока (учебного плана подготовки учителя физики) могут

быть разделены на два основных вида:

объекты,

развитие которых может происходить непосредственно на занятиях по дисциплинам

предметного блока;

объекты,

развитие которых может быть связано с данными занятиями лишь опосредованно.

К

первому виду компонентов можно отнести:

знания,

приобретенные на занятиях по дисциплинам предметного блока, с точки зрения их

профессиональной значимости;

способы

деятельности и поведения (умения, навыки, приемы), которые могут быть

сформированы на экспериментальных и практических занятиях, для переноса их в

профессиональную деятельность;

мышление,

необходимое для успешного выполнения в будущем профессиональной деятельности;

эмоционально-волевые

проявления, способствующие успеху в освоении как учебной, так и

профессиональной деятельности.

Ко

второму виду компонентов, связанных с занятиями по дисциплинам предметного

блока опосредованно, отнесем: ценности и ценностные ориентации, опыт, традиции,

нормы, которые могут формироваться на основе компонентов первого вида. Так,

например, знания и умения способствуют накоплению опыта, а положительное

эмоциональное отношение фор-мирует мотивацию и ценностные ориентиры.

Таким

образом, рассматривая специфику изучения дисциплин предметного блока в

профильном педагогическом вузе, необходимо отметить: особая их роль состоит в

том, чтобы способствовать развитию личностных качеств обучаемых и формированию

в процессе обучения:

системы

профессионально значимых знаний;

профессионально

значимых умений;

профессионального

типа мышления;

эмоциональной

сферы, необходимой для успешного освоения учебной и профессиональной

деятельности.

Рассмотрим

далее возможные подходы к отбору содержания профессионально ориентированного

курса "Элементарная физика", учитывая выявленные цели обучения и

общие тенденции в развитии системы профессионального образования.

В

первую очередь, необходимо отметить, что профильность обучения накладывает на

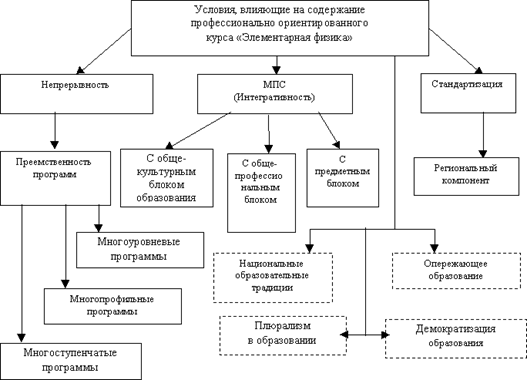

содержание данного курса следующие условия (рис.1):

Рис.

1. Условия, влияющие на содержание профессионально ориентированного курса

"Элементарная физика"

стандартизации

(с учетом регионального компонента содержания);

межпредметных

связей с дисциплинами общекультурного, общепрофессионального и предметного

блоков;

непрерывности

(отсутствие тупиковых путей в образовании, возможность продолжить образование

по профилю подготовки, чему должна способствовать преемственность

образовательных программ: многоуровневых, многоступенчатых, многопро-фильных).

На

схеме рис. 1 есть пунктирные связующие линии, которые указывают на намеченные

тенденции в образовательной политике, имеющие пока большей частью декларативный

характер (опережающее образование, плюрализм и демократизация образования),

хотя учет национальных традиций в образовательной политике, на наш взгляд,

важен, поскольку трудно представить чисто прагматический западный подход к

подготовке специалистов в наших профессиональных учебных заведениях любого

уровня, ибо в России образовательные учреждения выполняют еще социальную

функцию "занятости" молодежи данного возраста. Вопросы воспитания

личности учащегося и его развития в условиях образовательного учреждения имеют

одно из первостепенных значений. Следовательно, логическая структура

профессионально ориентированного курса "Элементарная физика" должна

подчиняться основным принципам стандарта высшего педагогического образования по

специальности "физика", отражать региональные экономические и

социальные условия и обеспечивать непрерывность и преемственность в получении

более высокого профессионального образования по данному профилю подготовки

(рис. 1).

Для

определения физического инварианта содержания курса ЭФ, учитывая его понятийную

взаимосвязь и преемственность в изучении (в течение всех пяти лет обучения в

педвузе) с физическими дисциплинами предметного блока, мы будем придерживаться

следующих основных положений, предложенных в ряде исследований по проблемам

изучения курса физики [3,4,5,6,7,9]:

1.

Источником содержания данного физического курса (ЭФ) должно являться содержание

физики-науки, и поэтому в курсе "Элементарная физика" должны быть

отражены следующие основные физические идеи:

Физическая

картина мира (ФКМ) как часть "обобщенной и систематизированной

совокупности знаний о природе - естественнонаучной картины мира". Под ФМК

понимают систему фундаментальных идей, понятий и законов физики.

Важнейшими

компонентами понятийной структуры ФКМ являются:

исходные

философские идеи, включающие представление о материи, пространстве и времени,

движении и взаимодействии;

физические

теории с присущими каждой из них структурными элементами (основанием, ядром,

следствиями и интерпретацией);

связи

между теориями, выражаемые методологическими принципами соответствия,

дополнительности, симметрии, причинности.

В

современной квантово-полевой картине мира материя рассматривается как

квантово-полевая. Это означает, что:

она

существует в двух видах: вещества и поля - и на первый план выступает не

различие этих видов материи, а их единство;

движение

в этой картине мира подчиняется принципу неопределенностей;

представления

о пространстве и времени перешли в квантово-полевую картину мира из

электродинамической (где пространственные и временные характеристики движения

объектов зависят от скорости их движения, а пространство и время связаны с

тяготеющими массами).

В

рамках квантово-полевой картины мира выделены четыре типа фундаментальных

взаимодействий, которые:

ответственны

за изменение состояния всех известных объектов и их строение: сильное,

электромагнитное, слабое, гравитационное;

носят

обменный характер.

2.

Учебный физический курс может иметь различную структуру в зависимости от

поставленных учебных целей. При этом необходимо учитывать, что, поскольку

существуют различные классификации физических теорий, - последовательность и

логика изложения учебного материала могут варьироваться.

Как

показал анализ учебных программ, в основу структурирования учебных курсов по

общей и теоретической физике в педагогическом вузе легла классификация

физических теорий по Гейзенбергу, в которой выделены четыре большие системы

понятий и аксиом:

механика

Ньютона, включая небесную механику;

электродинамика,

включая волновую оптику и специальную теорию относительности;

статистическая

механика;

квантовая

теория.

Данная

классификация "удобна" с дидактической точки зрения, поскольку она проведена

в соответствии с формами движения материи и учитывает динамику развития

физической науки. Кроме того, классификация Гейзенберга относится к

фундаментальным теориям, включающим в себя блоки частных теорий, и позволяет

познакомить учащихся с каждой из них на том или ином уровне.

3.

Осуществление преемственности со школьной подготовкой в процессе обучения курсу

"Элементарная физика" требует учета нормативных документов по физике

для средней школы. Так, в соответствии с обязательным минимумом содержания

среднего (полного) общего образования, принятым 30.06.99 Министерством

образования РФ, - для общеобразовательных учреждений определены 6 основных

разделов курса физики (или содержательно-методических линий):

методы

научного познания и физическая картина мира;

механика;

молекулярная

физика и термодинамика;

электродинамика;

оптика;

квантовая

физика.

Раздел

"Методы научного познания и физическая картина мира" не выделен в

существующих учебных программах и учебниках для отдельного и специального

изучения. Предполагается, что он определяет общий концептуальный подход к

изучению всего курса физики как основы естествознания, формирующей общие методы

научного познания и основу естественнонаучной картины мира - физическую картину

мира. Все последующие разделы курса физики (механика, молекулярная физика,

термодинамика, электродинамика, оптика и квантовая физика) должны

рассматриваться с точки зрения использования методов научного познания и

способствовать формированию единой физической картины мира.

В

соответствии с названными выше требованиями к физической компоненте курса

"Элементарная физика":

в

основе ее содержания лежит содержание физики-науки,

ее

структура имеет логику физического предмета педвуза,

она

осуществляет преемственность со школьной программой по физике.

Предлагаемое

нами соотношение названий разделов и тем курсов "Элементарная физика"

(ЭФ), "Общая физика" (ОФ) и "Теоретическая физика" (ТФ)

приведено в табл. 1, указаны их временные сроки изучения по семестрам и сделаны

ссылки на соответствие тем ЭФ содержанию тем школьной программы по физике.

Таблица

1

Взаимосвязь

разделов учебных курсов педвуза по дисциплинам (элементарная физика (ЭФ), общая

физика (ОФ), теоретическая физика (ТФ)) со школьной программой по физике (ШФ)

| Семестр |

Разделы курса ЭФ |

Разделы курса ОФ |

Разделы курса ТФ |

Связь со школьной программой по

физике |

| 1 |

Механика |

|

|

Механика |

| 2 |

Молекулярная физика и ТД |

Механика |

|

Молекулярная физика |

| 3 |

Электрическое поле |

Молекулярная физика и ТД |

Теоретическая механика |

Электрический заряд. Электростатика |

| 4 |

Электрический ток в различных

средах |

Электричество и магнетизм |

Электрический ток в средах и в

вакууме |

| 5 |

Магнитное поле |

Оптика |

Электродинамика и СТО |

Магнитное поле тока.

Электромагниты |

| 6 |

Колебания и волны |

Атомная физика |

Физика твердого тела |

Колебания и волны. Звук |

| 7 |

Оптика.

Фотометрия

|

Физика ядра |

Статистическая физика и ТД |

Геометрическая и волновая

оптика. СТО |

| 8 |

Квантовая физика |

|

Квантовая механика |

Квантовая физика |

| 9 |

Атомная физика. Атомное ядро |

|

|

Физика атома. Атомное ядро.

Элементарные частицы |

| 10 |

Обобщающие занятия |

|

|

Обобщающее повторение |

Из

табл.1 видно, что изучение разделов и тем в курсе "Элементарная

физика":

может

предшествовать (механика, молекулярная физика), изучаться параллельно

(электродинамика) и следовать за изучением соответствующих разделов в курсах

общей и теоретической физики (квантовая физика);

позволяет

осуществлять понятийную связь с соответствующими разделами школьной программы

по физике, но при более расширенной и углубленной их проработке, что

способствует формированию соответствующих содержательно-методических линий.

При

этом содержательно-методическую линию "Освоение методов научного познания

и физической картины мира" следует рассматривать как совокупность главных

учебно-методических задач курса "Элементарная физика", то есть курс

ЭФ как дисциплина предметного блока должен формировать знание и понимание:

функций

и взаимосвязи эксперимента и теории в процессе познания природы;

моделирования

явлений и объектов природы;

научных

гипотез;

роли

математики в физике;

сущности

физических законов и причин существования границ их применимости;

принципа

соответствия;

принципа

причинности;

физической

картины мира.

С

другой стороны, в соответствии с концепцией фундирования базовых учебных

элементов школьной физики и ранней профессионализации учителя в педвузе [1],

курс "Элементарная физика" должен выполнять профессионально

направленную функцию, которая определяет специфику обучения. Его содержание и

реализуемая в нём технология обучения студентов-физиков должны быть направлены

на формирование профессионально важных качеств будущего учителя физики (см.

компоненты структуры культуры специалиста):

предметных

физических знаний;

профессиональных

умений в их использовании;

профессионального

физического мышления;

положительного

эмоционального восприятия предмета;

накопления

личного педагогического опыта;

учёта

традиций отечественной школы и норм, определённых Государственными

образовательными стандартами по физике (полной) средней школы и высшего

педагогического образования по подготовке учителя физики.

Таким

образом, содержание курса "Элементарная физика" должно представлять

собой синтез трех составляющих:

физический

инвариант содержания, отражающий современный курс физики;

гуманитарный

аспект, представляющий реализацию концепции личностно ориентированного

образования;

профессионально-ориентированный

аспект, отражающий специфику профессионально направленного обучения.

Возможности

и полнота реализации дидактических принципов конструирования курса

"Элементарная физика" определяются названными выше целями обучения.

Содержание того или иного принципа конкретизируется с помощью критериев,

которые позволяют соответствующим образом отобрать учебный материал.

Выделенные

нами в ходе исследования принципы и соответствующие им критерии отбора

содержания курса "Элементарная физика", отражающие физический

инвариант и профильные компоненты, позволили в дальнейшем определить

структурные элементы модели профилированной программы данного курса [10].

В

соответствии с теоретическими положениями и требованиями, предъявляемыми к

учебным программам [11], разработанная нами модель отражает основные функции

программы - фиксации и нормирования учебного материала. При создании модели

программы учитывалось, что инструментами ее конструирования являются факторы,

принципы и критерии, которые непосредственно воздействуют на источники

формирования содержания курса "Элементарная физика". Описательная

модель курса "Элементарная физика" дана в табл.2

Таблица

2

Описательная

модель профилированной программы обучения по курсу "Элементарная

физика"

| Функция фиксации учебного

материала |

Источники содержания предмета |

Содержание обучения по

физическим курсам в педвузе; будущая профессиональная деятельность студентов

(учитель физики); познавательная деятельность студентов в процессе обучения |

| Факторы, влияющие на отбор

содержания предмета |

Цели обучения

(общеобразовательные в рамках системы высшего физического образования и

специфические - профессионально ориентированные); способности и интересы

студентов, их профессиональные намерения; предложенная нами выше модель

подготовки специалиста. |

| Требования к содержанию

предмета |

Обеспечение в процессе обучения

базовой физической подготовки, достаточной для продолжения образования, как

по физическим курсам предметного блока, так и по курсу методики преподавания

физики, по ПРФЗ и ТШЭ,

учет видов учебной и будущей

профессиональной деятельности учителя физики,

обеспечение преемственности

содержания обучения на основе концепции фундирования,

формирование в процессе

обучения личностных качеств студентов (в соответствии с концепцией

личностно-ориентированного образования и моделью подготовки специалиста).

|

| Состав содержания предмета |

Профессионально-ориентированная

и личностно ориентированная система базовых знаний по курсу физики в педвузе,

способов деятельности (умений), опыта интеллектуальной и творческой

деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения, позволяющих при их

освоении формировать конкурентоспособную личность будущего специалиста с

квалификацией "учитель физики". |

| Принципы отбора содержания

предмета |

Научности, системности,

последовательности, связи теории с практикой, индивидуального и

дифференцированного подхода, создания положительного отношения к учению и

мотивации, профнаправленности, межпредметных связей, преемственности,

проблемного обучения. |

| Учебные разделы программы |

Разделы курса

"Элементарная физика" (ЭФ), взаимосвязанные с разделами учебных

курсов по общей физике (ОФ), теоретической физике (ТФ), читаемых в педвузе, и

со школьной программой по физике (ШФ) |

| Функция нормирования учебного

материала |

Объем учебного материала |

Структура и основные элементы

курса физики в педвузе + основы профессионально значимых знаний и умений |

| Требования к усвоению учебных

элементов и степени обученности студентов |

Объем знаний |

Мировоззренческий минимум |

| Базовые знания по школьному

курсу физики |

| Профессионально-ориентированные

знания |

| Знания по углубленному изучению

школьного курса физики |

| Уровни освоения учебной

деятельности |

Репродуктивный уровень |

Фактические умения (узнавание) |

| Операционные умения

(действовать по алгоритму) |

| Продуктивный уровень |

Аналитические умения

(способность к анализу и переносу знаний) |

| Творческие умения (способность

находить нетривиальные решения) |

Список литературы

Афанасьев

В.В. Поваренков Ю.П., Смирнов Е.И., Шадриков В.Д. Профессионализация предметной

подготовки учителя математики в педагогическом вузе: Ярославль: Изд-во ЯГПУ,

2000. 389 с.

Борисова

Н.В. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества и гуманистической

направленности вузовской подготовки. Набережные Челны,1996.

Голубева

О.Н. Теоретические проблемы общего физического образования в новой

образовательной парадигме. Автореф. дисс... докт. пед. наук. С.-Пб., 1995.39 с.

Данильчук

В.И. Гуманитаризация физического образования в средней школе.

(Личностно-гуманитарная парадигма): Монография. Волгоград: Перемена, 1996. 184

с.

Иродова

И.А. Дифференцированное обучение физике в профессиональной школе: Ярославль:

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000. 170 с.

Карпиньчик

П. Деятельностный подход к проектированию учебного процесса (на

примере

обучения физике). Автореф. дисс... докт. пед. наук. М., 1996. 36 с.

Мултановский

В.В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе. М.:

Просвещение, 1977. 168 с.

Новиков

А.М. О преемственности образовательных программ //Специалист. 1997. № 4. С.

2-4.

Пурышева

Н.С. Методические основы дифференцированного обучения физике в средней школе.

Автореф. дисс... докт. пед. наук. М., 1995. 42 с.

Содержание

и технологии профессиональной подготовки учителя физики средней (полной) школы

в педагогическом вузе: Научный отчет по ЕЗН МО РФ "Физика", 2001.

Теоретические

основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Я.

Лернера. М.: Педагогика, 1983. С.146-160.

Чернилевский

Д.В., Филатов О.К. Конкурентность будущего специалиста как показатель качества

его подготовки // Специалист. 1997. № 1.С.29-32.

Для

подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.yspu.yar.ru