Реферат: Биомеханический анализ атакующих ударов как предпосылка формирования технико-тактических действий в настольном теннисе

Доктор педагогических наук, доцент Г.В. Барчукова,

Кандидат педагогических наук В.А. Воронов, Российская государственная академия

физической культуры, Всероссийский научно-исследовательский институт физической

культуры

Биомеханический

анализ ударного действия позволяет выявить, с одной стороны, опорные точки

(принципиальные основы выполнения ударных действий), которые, очевидно, едины

для конкретного технического действия, выполняемого отдельным спортсменом и

должны являться основой обучения технико-тактическим действиям с самого начала

процесса формирования спортивного мастерства. В месте с тем, такой анализ

позволяет выявить особенности технико-тактических действий в зависимости от

стилей игры [1,2,3]. Определенное подтверждение этой гипотезы мы получили в

ходе исследования спортивной карьеры теннисистов, которая показала, что

неправильно освоенная на ранних этапах техника закрывает путь к вершинам

спортивного мастерства [4].

Можно

также предположить, что выявление особенностей выполнения технических приемов,

положенное в основу процесса обучения, позволит улучшить его качество, контроль

за освоением и управляемость этим процессом, увеличить возможности спортсменов

в освоении движений повышенной координационной сложности, будет способствовать

повышению эффективности спортивной тренировки в целом, а также результативности

соревновательной деятельности игроков в настольный теннис.

Методика.

Исследование проводилось с помощью системы автоматической регистрации движений

человека "Selspot"-2, которая автоматически рассчитывала трехмерные

траектории движений спортсмена. Датчики устанавливались на плечевом, локтевом и

лучезапястном суставах игровой руки, а также на дистальной части ракетки.

Момент удара по мячу фиксировался пьезодатчиком, вмонтированным в ракетку.

Игровые характеристики ракетки при этом не изменились.

Точность

регистрации координат составляет 2-3 мм. Частота регистрации кинематики

движений - 200 Гц. Обработка данных проводилась на компьютере IBM.

Рассчитывались кинематические характеристики - скорости и ускорения движений

теннисиста при выполнении технических приемов: наката, топ-спина и удара

справа.

Объектом

исследования были теннисисты-мужчины в возрасте 17-21 года, кандидаты и мастера

спорта.

Теннисист

выполнял 3 серии, по 2 удара в каждой, следующими техническими приемами: накат

справа, топ-спин справа, удар справа. Удары выполнялись по набрасываемым мячам

в стандартных условиях без перемещений спортсмена. Учитывая то, что при

выполнении ударного движения кроме туловища принимает участие еще и вся верхняя

конечность: плечо, предплечье, кисть и спортивный снаряд - ракетка,с целью

выявления структуры изучаемых технических приемов были рассмотрены скорости

движений всех звеньев ударной системы в момент удара и максимальные по трем

осям: X - поперечной, Y - продольной и Z - вертикальной.

Результаты.

Выявлено, что при внешней схожести наката, топ-спина и удара справа в их

выполнении имеются существенные пространственно-временные различия.

При

выполнении наката справа плечевой сустав в момент удара движется больше вперед

с продольной скоростью 0,881 м/с и достигает максимума 1,097 м/с на 0,058 с

раньше ударного момента (рис.1а). Аналогичные показатели фиксируются и при

движении вверх по оси Z. Однако при движении вокруг туловища (поперечная ось)

пик максимальной скорости отстает от момента удара на 0,027 с, и скорость удара

V х уд.= 0,497 м/с почти в два раза меньше максимальной скорости, развиваемой

плечом, в данном направлении. Остальные звень ударной цепи также имеют большую

скорость в продольной и поперечной плоскостях, чем в вертикальной. Совпадение

момента удара с максимальной скоростью движения происходит в лучезапястном

суставе и ракетке по оси Y. При выполнении топ-спина справа (рис. 1,б) плечевой

сустав движется больше вверх V z уд.= 1,573 м/с, чем вперед V z уд.= 1,297 м/с,

в локтевом и лучезапястном суставах наибольшие скорости отмечаются в

продольно-вертикальном движении по осям Y-Z и меньшее - в поперечном. Однако

ракетка имеет большие скорости в поперечно-продольном направлении, чем в вертикальном,

хотя и вертикальная ее скорость достаточно высока. При таком раскладе скоростей

мячу придается большее вращательное движение вверх, чем поступательное. Однако

продольно-поперечное движение ракетки придает мячу достаточную поступательную

скорость.

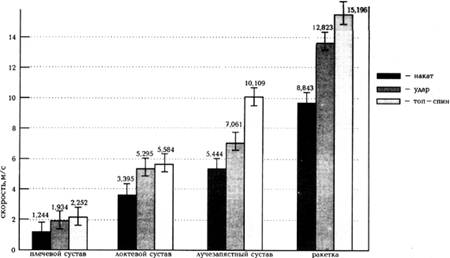

Рис

1. Ударные и максимальные скорости движения звеньев руки и ракетки при

выполнении наката(а), топ-спина (б) и удара (в) справа

Также

можно отметить, что совпадение момента удара с достижением максимальной

скорости при выполнении топ-спина справа происходит в плечевом суставе в

вертикальном движении, в локтевом суставе в поступательном движении, а в

лучезапястном суставе и ракетке в вертикальном движении. Выполнение удара

раньше достижения максимальной скорости происходит при поступательной скорости

в плечевом суставе на 0,033 c, в лучезапястном - на 0,019 c и ракетке на 0,030

c. В остальных же направлениях момент удара происходит уже после достижения

звеном максимальной скорости. Наиболее четко это выражено в поперечном движении

по оси Х, свидетельствующем о том, что в этом направлении не происходит

достаточного вклада энергии в мяч, а идет торможение руки после значительного

ее разгона вверх-вперед.

При

выполнении завершающего удара справа (рис. 1,в) плечевой и локтевой суставы в

момент контакта ракетки с мячом имеют большую поступательную скорость V y уд.=

1,501 м/с и V x уд.= 4,109 м/с, соответственно, чем в других плоскостях. В

остальных же звеньях - в лучезапястном суставе и ракетке - скорости больше

выражены в поперечном направлении, чем в продольном - 5,187 м/с и 10,508 м/с,

соответственно. Вклад же вертикальной скорости во всех звеньях ударной системы

значительно меньше, чем в скоростях остальных направлений. Это свидетельствует

о том, что мячу придается большая поступательная и меньшая, чем при топ-спине и

накате, вращательная скорость.

Совпадение

скорости удара с максимальной скоростью движения в ударе справа отмечается в

продольном движении в локтевом суставе и в продольном и вертикальном движениях

лучезапястного сустава и ракетки. Нередко отмечается выполнение удара раньше

достижения максимальной скорости в плечевом суставе в вертикальном и продольном

направлениях, свидетельствующее о неэкономном расходовании энергии.

Запаздывание с выполнением удара в поперечном направлении от 0,017 с в плечевом

суставе до 0,053 с в локтевом суставе после достижения звеном максимальной

скорости не позволяет эффективно передать в этом направлении мячу кинетическую

энергию.

Для

определения общего вклада каждого кинематического звена в выполнение движения

нами были рассчитаны суммарные скорости каждого звена.

Наибольшая

средняя ударная скорость ракетки отмечается при выполнении топ-спина до 15,196

м/с (54,7 км/ч). При выполнении наката - 8,843 м/с (31,83 км/час) (рис. 2). При

этом скорость движения звеньев руки постепенно убывает с уменьшением длины

рычага и наименьшая скорость наблюдается у наиболее короткого рычага части

кинематической цепи - плеча от 1,244 м/с при выполнении наката до 2,252 м/с при

выполнении топ-спина. Причем скорость движения ракетки может достигать более

высоких скоростей. Так, максимальная скорость ракетки, зарегистрированная нами

при выполнении топ-спина справа, составляет 17,812 м/с (64,12 км/ч), что

свидетельствует о высокой мощности движения и о передаче кинетической энергии

мячу. Эти же исследования подтверждают, что наиболее мощным как по скорости

движения звеньев руки и ракетки, так и по вкладу энергии в мяч и скорости его

вращения является топ-спин.

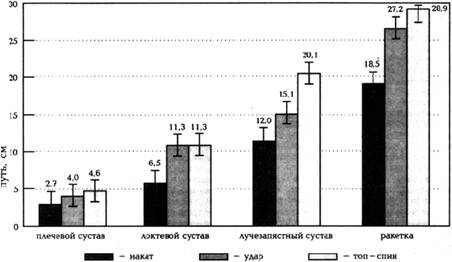

Общий

путь прохождения звеньев руки и ракетки в момент удара (по данным об амплитудах

движений звеньев руки и ракетки при выполнении различных технических приемов)

отражает ту же тенденцию (рис.3).

Чем

выше уровень технико-тактической подготовленности, тем с большей скоростью

спортсмен может выполнять точностные прицельные движения. В связи с этим

следует выделить два основных момента обеспечения эффективности выполнения

любого технического приема в настольном теннисе: 1) удар должен выполняться при

нарастающей (положительной) скорости и 2) коэффициент полезного действия

выполненного движения повышается при уменьшении разницы между ударной и

максимальной скоростями.

Таким

образом, показатели скорости движения ракетки в момент контакта с мячом и

длительность этого контакта могут служить критериями эффективности и

экономичности техники теннисиста. Показателем эффективности техники и

физических качеств спортсмена также может служить отношение скорости удара к

амплитуде движения, т.е. чем за более короткое время теннисист может развить

большую скорость руки, тем более мощными и неожиданными будут его удары.

Необходимо

также учитывать, что чем дольше время контакта ракетки с мячом, а следовательно,

и путь его сопровождения, тем точнее он будет направлен в нужное место стола.

Однако время контакта ракетки с мячом зависит от многих параметров: массы и

диаметра мяча, его упругости, а также жесткости деревянной основы ракетки и

качества губки и резины. Поэтому деревянное основание и накладки нужно

подбирать с учетом индивидуальных особенностей теннисиста, стиля его игры и

качества используемых мячей.

Рис.

2. Общие средние ударные скорости звеньев руки и ракетки при выполнении наката,

топ-спина и удара справа.

Априори

при выполнении различных видов ударов время взаимодействия ракетки с мячом

должно быть различным, однако в проведенных нами исследованиях достоверных

различий в этом параметре не выявлено. В среднем время контакта ракетки с мячом

составляет 0,0207±00,003 с и колеблется в пределах от 0,015 до 0,024 с.

В

результате исследований выявлено, что при всей вариативности техники и

отдельных ее компонентов в целом у каждого теннисиста высокого класса с

установившейся техникой в стандартных условиях деятельности наблюдается

устойчивая структура соотношения ударных скоростей движения ракетки, кисти,

предплечья и плеча при выполнении не только одного, но и разных видов

технических приемов (табл. 1, 2). При этом между звеньями ударной цепи у

каждого спортсмена существует определенная взаимосвязь. Так соотношение

скоростей звеньев кинематической цепи в момент удара у более опытных

теннисистов с более высокой спортивной квалификацией в разных попытках

сохраняется с более определенной зависимостью (табл. 1), чем у менее

подготовленных спортсменов (табл. 2). Такая устойчивость структуры соотношения

ударных скоростей движений в различных звеньях ударной цепи свидетельствует о

закрепленном двигательном навыке.

Таблица

1. Соотношение ударных скоростей звеньев руки и ракетки мастера спорта Б.Д. при

выполнении топ-спина справа

| Показатели |

Плечо |

Локоть |

Кисть |

Ракетка |

| 1* |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Плечо |

X |

2,034 |

2,075 |

3,802 |

4,320 |

5,990 |

6,479 |

| Локоть |

- |

X |

1,869 |

2,106 |

2,944 |

3,123 |

| Кисть |

- |

- |

X |

1,574 |

1,500 |

| Ракетка |

- |

- |

- |

X |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*

1 и 2-я попытки

Таблица

2. Соотношение ударных скоростей звеньев руки и ракетки кмс Х.М. при выполнении

топ-спина справа

| Показатели |

Плечо |

Локоть |

Кисть |

Ракетка |

| 1* |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Плечо |

X |

2,764 |

3,241 |

4,360 |

5,233 |

6,670 |

7,320 |

| Локоть |

- |

X |

1,578 |

1,615 |

2,414 |

2,296 |

| Кисть |

- |

- |

X |

1,530 |

1,399 |

| Ракетка |

- |

- |

- |

X |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*

1 и 2-я попытки

Определенные

соотношения между скоростями звеньев ударной системы: плечом, предплечьем,

кистью и ракеткой - можно рассматривать как структурные компоненты технических

приемов, которые в рамках общих закономерностей носят в то же время

индивидуальный характер и могут рассматриваться как предпосылки формирования

индивидуального стиля. Общая тенденция соотношения скоростей звеньев ударной

руки и ракетки может быть рассмотрена как модельная характеристика удара.

Выводы.

Выявленные кинематические характеристики основных технических приемов в

настольном теннисе наката, топ-спина и завершающего удара справа можно

рассматривать как комплекс базовых данных для разработки моделей атакующих

технических приемов игры в настольный теннис и на их основе осуществлять

формирование специальных навыков при обучении и управлении технической и

технико-тактической подготовками игроков в настольный теннис различного уровня

подготовленности.

Известно,

что передаваемая мячу кинетическая энерги пропорциональная квадрату времени

взаимодействия мяча с ракеткой, длиной пути, который ракетка проходит в момент

удара, а также зависит от упругих характеристик накладок и деревянного

основания. Из этого следует, что чем большую скорость ракетки теннисист может

развить к моменту ее контакта с мячом, тем большую кинетическую энергию он

придаст мячу. При этом совпадение момента удара с пиком скорости должно быть в

том направлении, в каком необходимо, чтобы летел мяч. А так как в настольном

теннисе идет борьба за убыстрение игры и скорость полета мяча при высокой

точности попадания является главным слагаемым успеха, то данный показатель

может служить критерием оценки эффективности техники, критерием освоенности

технического приема, а также для оценки спортивной формы теннисиста.

Рис.

3. Общий средний путь сопровождения звеньев руки и ракетки при выполнении

наката, топ-спина и удара справа

Проведенное

исследование указывает на необходимость внесения некоторых существенных

изменений в традиционную методику обучения технике и технико-тактическим

действиям. Соответствуя специфике предмета обучения, то есть особенностям

построения движений, с одной стороны, тренировочные упражнения должны

отличаться многообразием и вариативностью, а с другой - определенные моменты

этих упражнений должны быть относительно постоянными.

Выявленные

особенности выполнения основных атакующих ударов справа должны найти свое

определенное выражение в дидактическом подходе при выборе условий и методов

совершенствования вариативных, но в то же время целевых движений спортсмена.

Практически для совершенствования выявленных основных моментов движения

необходимо многократное повторение "жесткой" программы движений в

неизменяющихся стандартных условиях. Вместе с тем для успешной реализации

технико-тактических действий в соревнованиях необходимо совершенствование таких

навыков в вариативных противоборствующих игровых ситуациях.

При

этом в результате обучения диапазон изменчивости характеристик в выполняемых

движениях должен соответствовать целесообразности, определяемой особенностями

конкретных внешних ситуаций и индивидуальных возможностей обучающихся. В умении

изменять характеристики движений в соответствии с показателями этих

составляющих в реальных условиях и заключается одна из сторон высокого

технико-тактического мастерства.

Список литературы

1.

Донской Д.Д. О путях биомеханического обоснования спортивной техники // Принципиальные

вопросы биомеханического анализа спортивных двигательных действий.- Малаховка,

1987, с. 20-25.

2.

Зайцева Л.С. Исследование биодинамических структур ударного действия и

морфофункциональных предпосылок индивидуализации его выполнения: Автореф. дис.

М., 1974, 30 с.

3.

Иванова Г.П. Биомеханика ударных взаимодействий в спорте: Автореф. докт. дис.

Рига, 1991, 29 с.

4.

Пономарчук В.А., Барчукова Г.В., Винник В.А. Предшествующая двигательная

активность и процесс спортивного совершенствования (на примере настольного

тенниса) // Теория и практика физической культуры, 1991, № 1, с.44-49.

Для

подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://lib.sportedu.ru