Реферат: Амины

.

Аминами называются органические

производные аммиака, в котором один, два или все три атома водорода замещены на

углеводородные радикалы ( предельные, непредельные, ароматические).

Название аминов производят от

названия углеводородного радикала с добавлением окончания –амин или от

названия соответствующего углеводорода с приставкой амино-.

Примеры:

Примеры:

CH3 –

NH2 CH3 – NH – C2H5

метиламин

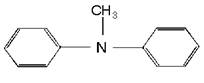

метилэтиламин мтилдифениламин

фениламин

(анилин)

В зависимости от числа атомов

водорода, замещенных в аммиаке на углеводородные радикалы, различают первичные,

вторичные и третичные амины:

R

R- NH2 R

– NH – R’ R – N – R”

первичный амин вторичный

амин третичный амин

Где R, R’, R’’ – углеводородные радикалы.

Первичные, вторичные и третичные

амины можно получить, проводя алкилирование (введение алкильного радикала)

аммиака. При этом происходит постепенное замещение атомов водорода аммиака на

радикалы, и образуется смесь аминов:

NH3

+ CH3I --- CH3NH2 + HI

CH3NH2

+ CH3I --- (CH3)2NH + HI

(CH3)2NH

+ CH3I --- (CH3)2N + HI

Обычно в смеси аминов преобладает

один из них в зависимости от соотношения исходных веществ.

Для получения вторичных и

третичных аминов можно использовать реакцию аминов с галогеналкилами:

(CH3)2NH

+ C2H5Br --- (CH3)2NC2H5

+ HBr

Амины можно получить

восстановлением нитросоединений. Обычно нитросоединения подвергают

каталитическому гидрированию водородом:

C2H5NO2

+ 3H2 --- C2H5NH2 + 2H2O

Этот метод используется в

промышленности для получения ароматических аминов .

Предельные амины. При обычных

условиях метил амин CH3NH2,

диметиламин (CH3)2NH, триметиламин (CH3)3N и этиламин C2H5NH2 – газы с

запахом, напоминающим запах аммиака. Эти амины хорошо растворимы в воде. Более

сложные амины – жидкости, высшие амины – твердые вещества.

Для аминов характерны реакции

присоединения, в результате которых образуются алкиламиновые соли. Например,

амины присоединяют галогеноводороды:

(CH3)2NH2

+HCl --- [(CH3)2NH3]Cl

хлорид этиламмония

(CH3)2NH

+ HBr --- [(CH3)2NH2]Br

бромид диметиламмония

(CH3)3N

+ HI --- [(CH3)3NH]I

иодид триметиламмония

Тритичные амины присоединяют

галогенопроизводные углеводорода с образованием тетраалкиламмониевых солей,

например:

(C2H5)3N

+ C2H5I --- [(C2H5)4N]I

Алкиламониевые соли растворимы в

воде и в некоторых органических растворителях. При этом они диссоциируют на

ионы:

[(C2H5)4N]I

=== [(C2H5)4N]+ + I-

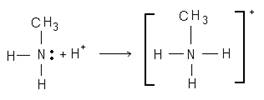

В результате водные и неводные

растворы этих солей проводят электрический ток. Химическая связь в

алкиламмониевых соединениях ковалентная, образованная по донорно-акцепторному

механизму:

Ион метиламмония

Как и аммиак, в водных растворах

амины проявляют свойства оснований. В их растворах появляются гидроксид-ионы за

счет образования алкиламониевых оснований:

C2H5NH2

+ H2O === [C2H5NH3]+ +

OH-

Щелочную реакцию растворов аминов

можно обнаружить при помощи индикаторов.

Амины горят на воздухе с

выделением CO2, азота и воды, например:

4(C2H5)2NH

+ 27O2 --- 16CO2 + 2N2 + 22H2O

Первичные, вторичные и третичные

амины можно различить, используя азотную кислоту HNO2.

при взаимодействии этой кислоты с первичными аминами образуется спирт и

выделяется азот:

CH3 –

NH2 + HNO2 --- CH3 – OH + N2 +H2O

Вторичные амины дают азотистой

кислотой нитрозосоединения, которые имеют характерный запах:

CH3 –

NH2 – CH3 + HNO2 --- (CH3)2 –

N==NO+H2O

Третичные амины не реагируют

азотистой кислотой.

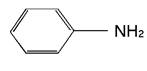

Анилин C6H5NH2

является важнейшим ароматическим амином. Он представляет собой бесцветную

маслянистую жидкость, которая кипит при температуре 184,4 0 С.

Анилин был впервые получен в XIX в. русским химиком-органиком Н. Н. Зининым, который

использовал реакцию восстановления нитробензола сульфидом аммония (NH4)2S. В

промышленности анилин получают каталитическим гидрированием нитробензола с

использованием медного катализатора:

C6H5

– NO2 + 3H2 -cu-- C6H5 –

NH2 + 2H2O

Старый способ восстановления

нитробензола, который потерял промышленное значение, заключается в

использовании в качестве восстановителя железа в присутствии кислоты.

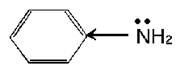

По химическим свойствам

анилин во многом аналогичен предельным аминам, однако по сравнению с ними

является более слабым основанием, что обусловлено влиянием бензольного кольца.

Свободная электронная пора атома азота, с наличием которой связаны основные свойства,

частично втягивается в П – электронную

систему бензольного кольца:

По химическим свойствам

анилин во многом аналогичен предельным аминам, однако по сравнению с ними

является более слабым основанием, что обусловлено влиянием бензольного кольца.

Свободная электронная пора атома азота, с наличием которой связаны основные свойства,

частично втягивается в П – электронную

систему бензольного кольца:

Уменьшение электронной плотности на атоме азота

снижает основные свойства анилина. Анилин образует соли лишь с сильными

кислотами. Например, с хлороводородной кислотой он образует хлорид

фениламмония:

C6H5NH2

+ HCl --- [C6H5NH3]Cl

Азотная кислота образует с

анилином диазосоединения:

C6H5

– NH2 + NaNO2 +2HCl --- [C6H5 – N+==N]Cl-

+ NaCl + 2H2O

Диазосоединения, особенно

ароматические. Имеют большое значение в синтезе органических красителей.

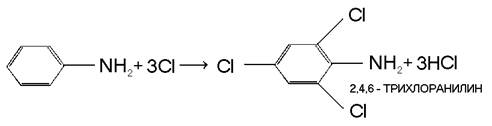

Некоторые особые свойства анилина

обусловлены наличием в его молекуле ароматического ядра. Так, анилин легко

взаимодействует в растворах с хлором и бромом, при этом происходит замещение

атомов водорода в бензольном ядре, находящихся в орто- и пара-положенияхк

аминогруппе:

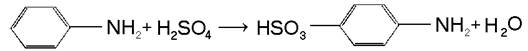

Анилин сульфируется при нагревании

с серной кислотой, при этом образуется сульфаниловая кислота:

Сульфаниловая кислота – важнейший

промежуточный продукт при синтезе красителей и лекарственных препаратов.

Гидрированием анилина в

присутствии катализаторов можно получить циклогексиламин:

C6H5

– NH2 + 3H2 --- C6H11 – NH2

Анилин используется в химической

промышленности для синтеза многих органических соединений, в том числе

красителей и лекарств.